Das Frauenarchiv und Dokumentationszentrum von belladonna widmet sich in wechselnden Vitrinen-Ausstellungen ausgesuchten Themenbereichen der queer-feministischen Geschichtsforschung. Fundstücke aus unserem Archiv werden dabei thematisch zusammengestellt und aufbereitet.

Thema der aktuellen Ausstellung ist:

Von Tabu zu Thema – Feministische Auseinandersetzungen mit Endometriose

© belladonna e.V.

Text und Kuration: Mo Haldenwang

Starke Schmerzen, monatelange Erschöpfung, jahrelange Odysseen von Ärzt*innenpraxis zu Ärzt*inenpraxis – für Millionen Betroffene weltweit ist Endometriose Alltag. Trotzdem gilt die Erkrankung bis heute als „unsichtbar“: Sie ist kaum erforscht, ihre Ursachen sind ungeklärt, und im medizinischen Alltag werden Beschwerden oft verharmlost.

Endometriose bezeichnet eine chronische Erkrankung, bei der gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst. Dieses Gewebe reagiert ähnlich wie die Gebärmutterschleimhaut selbst auf den monatlichen Zyklus: Es baut sich auf, blutet aber nicht ab. Das kann zu starken Schmerzen, Entzündungen, Verwachsungen und Unfruchtbarkeit führen.

Doch Endometriose ist mehr als ein medizinisches Problem. Sie zeigt, wie sehr Körper, Krankheit, Wissen und gesellschaftliche Machtverhältnisse miteinander verknüpft sind. Wer wird ernst genommen – und wer nicht? Wessen Erfahrungen gelten als valide? Und welche Rolle spielen soziale Kategorien wie Gender, Klasse oder race im Zusammenhang mit Behandlungsmöglichkeiten?

Diesen Fragen geht die aktuelle Vitrinen-Ausstellung in unserem Archiv nach. Die gezeigten Materialien stammen aus feministischen Kontexten und spannen den Bogen von den 1970er Jahren bis in die Gegenwart. Mit diesem Blogbeitrag möchten wir die Ausstellungsstücke kontextualisieren und zu der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Dimensionen von Endometriose einladen. Denn Endometriose ist und bleibt ein wichtiges feministisches Thema.

Warum war es für Feministinnen der 1980er wichtig, über Endometriose zu schreiben?

In der Folge der zweiten Welle der deutschen Frauenbewegung ging es nicht nur um rechtliche Gleichstellung oder politische Partizipation von Frauen, sondern auch um Körper, Gesundheit und Sexualität. Themen wie Menstruation, Geburt und eben auch Endometriose wurden in den 1970ern erstmals als politische Diskurse sichtbar gemacht. Feministische Zeitschriften spielten dabei eine zentrale Rolle: Sie verbreiteten niedrigschwellig Informationen über Krankheiten, über die in der Öffentlichkeit kaum gesprochen wurde, und schufen damit Räume für Bewusstseinsbildung[1].

Besonders wichtig war, dass hier verschiedene Ebenen feministischer Praxis zusammenliefen:

- Informationsverbreitung, die Betroffene überhaupt erst in die Lage versetzte, ihre Symptome zu benennen.

- Vernetzungsmöglichkeiten, um sich gegenseitig zu unterstützen.

- Bildung einer Affektgemeinschaft, die auf geteilten Erfahrungen basierte.

- Kritik an dominanten Wissensbeständen, die Frauenkörper als defizitär und ihre Leiden als nebensächlich behandelten.

Endometriose wurde im Zuge dessen nicht nur als medizinisches Problem, sondern als gesellschaftliches Thema sichtbar. Die Botschaft war klar: Betroffene sind keine passiven Objekte, sondern handlungsermächtigte Subjekte.

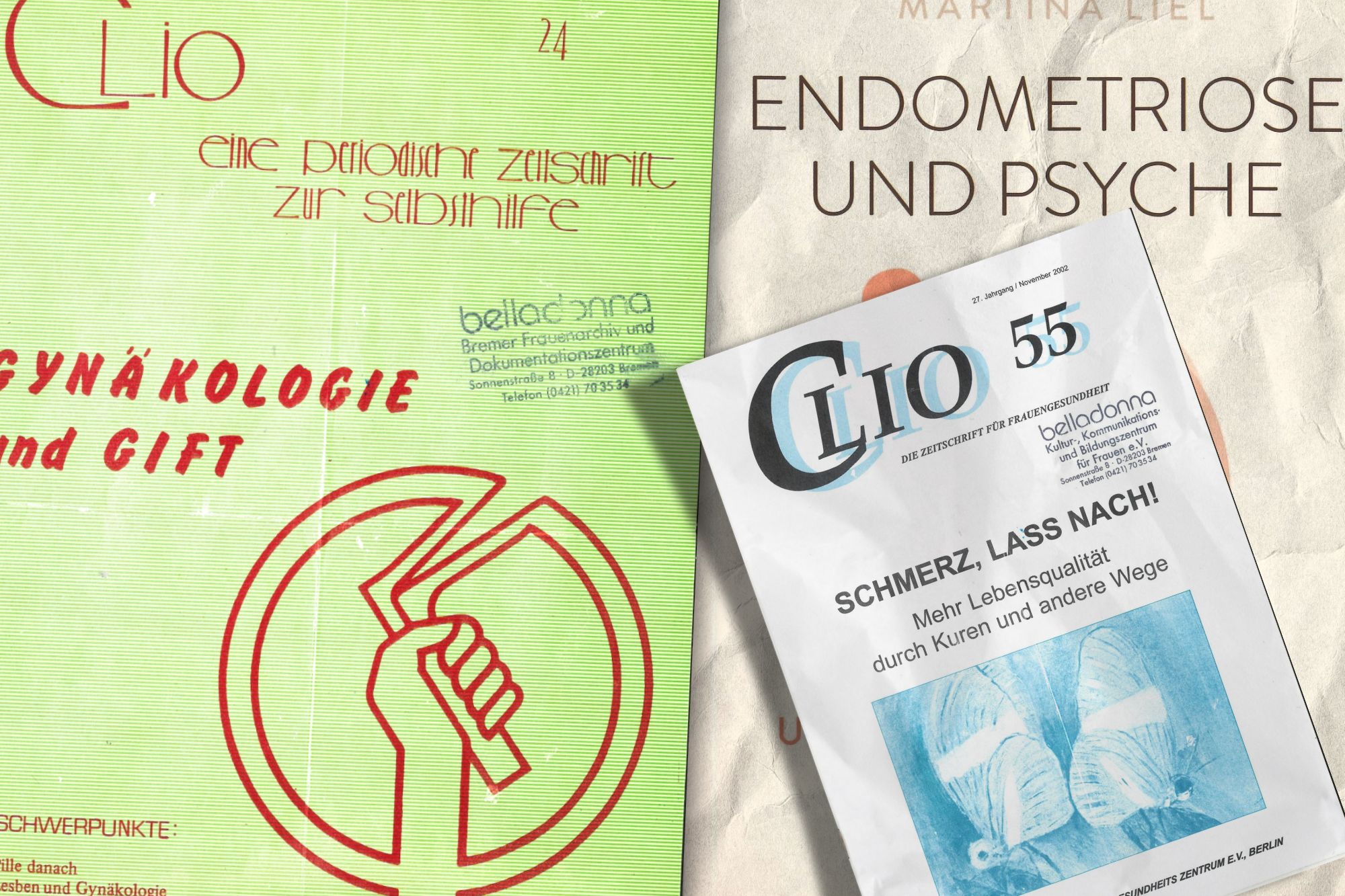

Die Ausstellung macht diese frühe Sichtbarkeit greifbar: So zeigt der 1980 erschienene Beitrag „Prostaglandinehemmer gegen Menstruationsbeschwerden“ [2] aus der feministischen Zeitschrift Lila Distel, wie Menstruationsbeschwerden und frühe Endometriose-Symptome schon damals thematisiert wurden, auch wenn die Erkrankung noch nicht beim Namen genannt wurde. Ergänzt wird dies durch einen Zeitungsartikel aus der ebenfalls feministischen Zeitschrift Clio – Zeitschrift für Frauengesundheit von 1986 namens „Endometriose“[3], der die Verbreitung von Informationen, die Vernetzungsmöglichkeiten und die kritische Reflexion dominanter Wissensbestände illustriert und damit insgesamt die verschiedenen Ebenen feministischer Bewusstseinsbildung abzeichnet.

Wie wurde damals über Endometriose gesprochen – und was sagt das über den feministischen Umgang mit Wissen?

In vielen feministischen Kreisen der 1970er Jahre herrschte Skepsis gegenüber einer von Männern dominierten Medizin. Deshalb wurde stark auf naturheilkundliche Mittel gesetzt – nicht nur aus Not, sondern auch als bewusste Kritik an patriarchalen Wissensordnungen. Gleichzeitig war das Wissen über Endometriose lückenhaft: Die Krankheit war kaum erforscht, in der medizinischen Ausbildung spielte sie praktisch keine Rolle.

Gerade deshalb wurde die Erfahrung der Betroffenen zur wichtigsten Wissensquelle. Feministische Texte machten deutlich, dass es politisch ist, ob eine Frau mit ihren Schmerzen ernstgenommen wird – oder ob sie belächelt und vertröstet wird. Schon damals zeigte sich: Endometriose ist nicht nur eine medizinische Diagnose, sondern ein Brennglas für gesellschaftliche Machtverhältnisse.

Das FFGZ (Feministisches Frauen Gesundheits Zentrum), welches 1974 in Berlin gegründet wurde und seitdem alle Themen rund um Frauengesundheit thematisiert, macht dies zum Beispiel in einer Infobroschüre mit dem Titel „Endometriose Verstehen und Verändern – Eine Informationsbroschüre“ von 1995 deutlich.[4] Diese stellt sowohl schulmedizinische als auch naturheilkundliche Behandlungsmöglichkeiten vor und zeigt gleichzeitig konkrete Handlungsoptionen für Betroffene auf, wie verschiedene Diäten, Entspannungstechniken oder Akkupunktur. Auch das Buch Naturheilkunde in der Gynäkologie[5] von Rina Nissim aus dem Jahr 1984 (erstmals 2008 ins Deutsche übersetzt) illustriert, wie in feministischen Kreisen schon früh auf alternative Ansätze gesetzt wurde. Nissim war eine Mitbegründerin des ersten Frauengesundheitszentrums in der Schweiz und ihr Buch enthält viele gängige Ansätze, die in Frauengesundheitszentren auf der ganzen Welt verfolgt wurden.

Was bedeutet Endometriose aus intersektionaler Perspektive?

Bis heute betrifft Endometriose nicht alle gleichermaßen – zumindest nicht, wenn es um Diagnose, Behandlung oder Anerkennung geht. Der Zugang zu medizinischen Ressourcen hängt stark von sozialen Kategorien ab, unter anderem: race, Klasse, (körperliche oder psychische) Beeinträchtigungen und Gender.

- Wer es sich leisten kann, Spezialist*innen aufzusuchen, hat andere Chancen auf eine frühzeitige Diagnose als Menschen ohne finanzielle Mittel.

- Rassismus und ableistische Strukturen beeinflussen, wie Patient*innen von Ärzt*innen wahrgenommen, ernstgenommen und behandelt werden.

- Auch die Zuschreibung von Geschlecht spielt eine Rolle, denn Endometriose wird in erster Linie mit cis Frauen verbunden – obwohl auch trans*, nichtbinäre und inter* Personen betroffen sein können.

Hier zeigt sich: Endometriose ist nicht nur ein individuelles Leiden, sondern auch ein sozial ungleich verteiltes Problem.

Der Artikel „Schmerzen, Frust und hohe Kosten“[6], der 2025 in der feministischen Zeitschrift an.schläge veröffentlicht wurde, macht deutlich, wie stark soziale und ökonomische Unterschiede den Umgang mit Endometriose prägen.

Eine kuriose Studie – und was sie über unsere Gesellschaft verrät

Wenn man an Endometriose denkt, dürfte wohl kaum jemand auf die Idee kommen, dass die „Attraktivität“ der Betroffenen das drängendste Thema ist. Dennoch haben 2013 italienische Forscher*innen in ihrer Studie „Attractiveness of women with rectovaginal endometriosis. A case-control study“[7] genau das untersucht – mit einem sehr umstrittenen Studiendesign: 300 Frauen, davon jeweils 100 mit rektovaginaler Endometriose, 100 mit peritonealer oder ovarielle Endometriose und 100 ohne Endometriose, wurden von vier unabhängigen Personen (zwei Männer, zwei Frauen) nach „Attraktivität“ beurteilt – ohne das Wissen oder das Einverständnis der Probandinnen.

Die Ergebnisse sind skurril: Frauen mit rektovaginaler Endometriose galten als „attraktiver“ und sollen zudem schlankere Figuren, größere Brüste und ein früheres erstes sexuelles Erlebnis gehabt haben. Während die Forschungsgruppe bis heute der Meinung ist, dass sie damit einen wichtigen Beitrag zur Endometriose-Forschung geleistet hätten, wurde die Studie 2020 zurückgezogen – nicht aufgrund der Irrelevanz ihrer vermeintlichen Erkenntnisse, sondern mit der Begründung, die Ergebnisse seien fehlinterpretiert worden.

Was macht diese Studie jedoch aus feministischer Sicht so interessant? Sie zeigt auf groteske Weise, wie gesellschaftliche und „wissenschaftliche“ Diskurse Betroffene nicht ernstnehmen. Gleichzeitig wird deutlich: ein Zusammenhang zwischen der schweren Erkrankung Endometriose und stereotypen sexualisierten Attributen von Weiblichkeit (schmale Taille, große Brüste) kann ohne weiteres an einem Forschungsinstitut „untersucht“ werden, während der Leidensdruck der Betroffenen – Schmerzen, Erschöpfung, soziale und medizinische Hürden – ausgeblendet wird. Die Studie mag surreal wirken, aber sie ist ein Spiegel dafür, wie dringend feministische Perspektiven gebraucht werden, um Endometriose als komplexe gesundheitliche, soziale und emotionale Realität sichtbar zu machen.

In der Vitrine ist die Studie selbst ausgestellt – als mahnendes Beispiel dafür, wie absurd der Diskurs über Endometriose teilweise geführt wird.

Warum ist Endometriose bis heute ein feministisches Thema?

Trotz zunehmender Sichtbarkeit bleibt Endometriose ein Thema, das medizinisch noch mehr erforscht werden muss. Noch immer berichten Betroffene, dass ihre Schmerzen nicht ernstgenommen werden. Noch immer dauert es durchschnittlich sechs Jahre, bis eine Diagnose gestellt wird. Und noch immer wird die Krankheit gesellschaftlich kaum als das gesehen, was sie ist: ein massives Problem für Millionen Menschen weltweit und eine große physische, emotionale und mentale Belastung.

Gerade deshalb muss Endometriose auch heute ein feministisches Thema bleiben. Denn die Fragen, die in den 1970ern gestellt wurden, sind noch immer aktuell:

- Wer hat Zugang zu Wissen und zu Behandlung?

- Wessen Erfahrungen gelten als legitim?

- Welche Körper werden ernstgenommen – und welche nicht?

Endometriose ist damit ein Beispiel für die Kontinuitäten feministischer Kämpfe: Von den ersten Artikeln in feministischen Zeitschriften der 1970er bis zu den heutigen Forderungen nach intersektionaler Gerechtigkeit zeigt sich, dass es nicht nur um Medizin geht. Es geht um Anerkennung, Sichtbarkeit und darum, Betroffene als handelnde Subjekte zu stärken.

Auf diesen Themenkomplex geht der ebenfalls ausgestellte Artikel „Endometriose – das rätselhafteste Geheimnis, seitdem es Frauen gibt?“[8] ein und beleuchtet gesellschaftliche und symbolische Implikationen der Erkrankung. Daneben wird das Buch „Endometriose und Psyche – Ursachen, Auswirkungen und Bewältigungsstrategien“[9] präsentiert, das verfasst von Martina Liel den Alltag von Betroffenen und Strategien zur Selbstermächtigung zeigt. Zusätzlich können wir anhand zahlreicher Archivstücke, wie Flyern, Broschüren und Infomaterialien des FFGZ den kontinuierlichen Aufbau von Wissen und feministischer Vernetzung sichtbar machen.[10]

Die vollständige Ausstellung kann ab sofort im Archiv von belladonna besichtigt werden. Das Archiv ist dienstags von 13 bis 15 Uhr und donnerstags von 15 bis 18.30 Uhr geöffnet. Bitte meldet euch vor eurem Besuch via E-Mail oder Telefon bei uns an. Termine zur Besichtigung sind außerdem auch nach Vereinbarung möglich. Wir freuen uns auf euren Besuch!

[1] Das Konzept der feministischen Bewusstseinsbildung, auf das sich der folgende Abschnitt bezieht, wurde 2017 von der Wissenschaftlerin Sara Ahmed in ihrem Buch Feministisch leben! Manifest für Spaßverderberinnen formuliert. Ahmed beschreibt, wie feministische Praxis darauf abzielt, alltägliche Erfahrungen von Sexismus, Diskriminierung und Ungleichheit sichtbar zu machen und kritisch zu reflektieren. Bewusstseinsbildung entsteht dabei durch das Teilen von Erfahrungen, das Erkennen von Mustern in gesellschaftlichen Machtverhältnissen und das Vernetzen mit anderen, sodass Einzelne zu handlungsfähigen Subjekten werden und kollektiv Strategien entwickeln können, um patriarchale Strukturen zu hinterfragen (Ahmed, Sara: Feministisch leben! Manifest für Spaßverderberinnen, Münster 2017).

[2] Gisela: Prostaglandinehemmer gegen Menstruationsbeschwerden, in: Lila Distel, Nr. 8, 1980, S. 21-23.

[3] Murphy, Joan / Sachse, Christina: Endometriose, in: Clio. Zeitschrift für Frauengesundheit, Nr. 24, 1986, S. 14-17.

[4] Feministisches Frauen Gesundheits Zentrum e.V. Berlin (Hg.): Endometriose Verstehen und Verändern. Eine Informationsbroschüre, Berlin 1995.

[5] Nissim, Rina: Naturheilkunde in der Gynäkologie. Handbuch für Frauen, Rüsselsheim 2021.

[6] Kranebitter, Antonia: Schmerzen, Frust und hohe Kosten, in: an.schläge. Das feministische Magazin, 2025, Nr. 5, S. 38—39.

[7] Vercellini, Paolo et. al.: Attractiveness of women with rectovaginal endometriosis. A case-control study, in: Fertility and Sterility, Vol. 99, 2019, Nr. 1, S. 212-218.

[8] Zemp, Maria: Endometriose. Das rätselhafteste Geheimnis, seitdem es Frauen gibt?, in: Clio. Zeitschrift für Frauengesundheit, Nr. 55, 2002, S. 21.

[9] Liel, Martina: Endometriose und Psyche. Ursachen, Auswirkungen und Bewältigungsstrategien, München 2021.

[10] Feministisches Frauen Gesundheits Zentrum e.V. Berlin (Hg.): Befundort Unterleib. Das Beratungsangebot für Frauen, Berlin o.a.; Feministisches Frauen Gesundheits Zentrum e.V. Berlin (Hg.): Endometriose, in: FFGZ Programm. Sept. ’92 – Feb. ’93, Berlin 1992.